お正月の遊びといえばかるた。かるたといえば百人一首。

百人一首は文学史的役割もあるため、皆さん一度は学習し、遊んだことがあるのではないでしょうか。

そんな百人一首を使って行うカードゲーム、もといボードゲームといえば…そう!坊主めくりですね。

坊主をめくったらダメ。とてもシンプルなルールで誰もが楽しめる坊主めくりですが、ルールはうろ覚え…という方も少なくないでしょう。

今回は坊主めくりのルールや、より楽しめるアレンジ方法について紹介します。

坊主めくりに公式ルールは存在しない

普通カードゲームやボードゲームは、メーカーや有志による団体が公式ルールを定めています。

例えば百人一首であれば、一般社団法人全日本かるた協会が競技かるたの規則を定めており、その規則に沿って各地の競技会が行われています。

しかしながら坊主めくりは認知度こそ高いものの、公式ルールというものがありません。

百人一首を使うこと以外は遊び方も地域によってさまざまで、なんとなくのルールで遊ばれているのが坊主めくりなんですね。

関東ルール・関西ルールというわけでもない

公式ルールはないものの、地域によってある程度共通したルールがある遊びもありますよね。

例えば、じゃんけんの掛け声や、いわゆる「指スマ」の掛け声は地域によって偏りがあることが知られています。

しかしながら、坊主めくりは調べた限りでもそのような偏りがなく、本当に人それぞれのルールで遊ばれているといった感じです。

もちろん、よくある「関東ルール」や「関西ルール」といったものもありません。

一般的な坊主めくりの遊び方

それでは、一般的に広まっている坊主めくりの遊び方を見ていくことにしましょう。

地域によってさまざまな遊び方やローカルルールがありますが、それらは後ほど紹介するとして、まずは最も広く使われているであろうルールについて説明します。

基本的な流れ

坊主めくりは運だけで勝負が決まるゲームで、実力や技術といった要素は全くありません。

各プレイヤーが順番に山札からカードを引き、坊主さえめくらなければ誰にでも勝てる可能性があります。

- 百人一首の読み札100枚をよくシャッフルし、裏向きに山札として置く

- じゃんけんなどで順番を決め、山札からカードを1枚ずつ引き、他のプレイヤーに見せる

- 引いたカードに男性が描かれていた場合は、そのまま手札として加える

- 引いたカードが坊主であった場合は、それまで集めた手札を含め全て捨て札として、山札とは分けて場に置く

- 女性や天皇といった「特殊な札」を引いた場合は、事前に定めたルールに従って札を動かす

- 各プレイヤーが順番に山札を引いていき、山札が全てなくなった時に手札が最も多いプレイヤーの勝利

- ゲーム終了時に捨て札として残ったカードについては、どのプレイヤーの手札にもカウントしない

以上が広く共通するルールとなりますが、戦略が必要ないゲームのため、実力差や初心者・上級者といった点を全く気にせずに遊ぶことができるのが魅力です。

ここからは坊主、及び「特殊な札」について、概ね採用されているルールについてそれぞれ見ていきましょう。

坊主を引いた場合

坊主の札を引いてしまった場合は、その時点で保有している手札を全て捨て札として場に置きます。

坊主を引いてしまった時点で手札は0枚、文字通りボウズに、振り出しに戻ってしまうわけですね。

最後の1枚で坊主を引こうものなら、その時点でビリ決定。ふざけんなよと。

坊主札の扱いについては後述する蝉丸を除きローカルルールはほとんどありません。

ちなみに髪の毛がなければ坊主の札と思っている人が多いですが、厳密には「僧正」や「法師」といった称号のつく歌人がそれに当てはまります。

百人一首のメーカーによっては坊主が被り物をしており、髪の毛の有無が分かりにくい場合がありますが、その際は名前によって坊主かどうかを判断すると良いでしょう。

姫(女性)の札を引いた場合

姫(女性)の札を引いた場合は、坊主によって捨て札となったカードを全て手札として加え、捨て札がない場合は山札からもう1枚カードを引くというルールが広く採用されています。

1枚ずつしか手札を増やすことができない坊主めくりにおいて、大きく手札を増やせる可能性がある「当たりのカード」ですね。

地域によっては姫ではなく「天皇」を捨て札回収カードとし、姫の札はもう一度札を引くことができるルールとすることもあります。

姫を引いて意気揚々ともう一枚札をめくったら坊主だった…ということもありますので、手放しでは喜べないのは困ったところです。

天皇(段付き)の札を引いた場合

天皇を中心とした、「色とりどりの段に乗って描かれている札」の扱いは、色々なWebサイトやSNSでの意見を見ても一定したルールが定まっていません。

- 特に追加の効果はなく、そのまま手札に加える(姫の場合は通常の姫と同様の処理を行う)

- 他のプレイヤー1人、複数人あるいは全員の手札を何枚かもらうことができる

- 出たタイミングで素早く他のプレイヤーをタッチすることで、そのプレイヤーの手札を奪うことができる。他のプレイヤーはタッチされるより早く、膝に手を置くなどの方法でガードする

- 姫札で採用されている「捨て札を手札に加える」効果を天皇札の場合に行う(その場合姫札はもう1枚カードを引くなど、別の効果を持たせる)

以上のような効果の中から採用されることが多いでしょう。

本来段付きの札には、天皇や上皇(皇位を退いた天皇)のような偉い人が描かれているため、一般的な札と同様に扱うのは少々失礼ですね。

とはいえ、他プレイヤーをタッチするといったリアルな奪い合いは好き嫌いが分かれるため、「他のプレイヤーの手札を貰う効果」、もしくは「捨て札をもらう効果」を採用するのがおすすめです。

ローカルルールについて

以上が一般的に採用されているルールですが、ここからは私が知る限りのローカルルールをどんどんあげていきましょう。

山札の形について

山札の置き方やカードの引き方については、次のようなルールが存在しています。

- 100枚全てを1つに重ねるルール

- 2つ〜3つ程度の山に分けて好きな山からカードを引くことができるとするルール

- 全ての札を無作為に置くなどして、好きな札を引くことができるとするルール

いずれも運だけの勝負であることは変わりませんが、複数の札から選んでカードを引く形であれば、「実力で坊主を回避した、姫を引き当てた」ような気持ちになるため、より喜怒哀楽を楽しめるのは間違いないでしょう。

姫と天皇以外の特殊札の追加

地域によっては姫や天皇以外にもさまざまな札に効果を持たせ、より激しく札が行き交うゲームとしている場合も少なくないようです。

具体的には、以下のようなルールが存在しています。

弓矢をもつ絵札(武官)

山札を引く順番を逆回りにする、他のプレイヤーのカードを奪うなどの攻撃的な効果にする。

天智天皇・持統天皇(特に位が高い)の絵札

捨て札置き場にある札、及び全プレイヤーの持ち札を全て奪う最強の札にする。

女性天皇(段乗りの女性)の絵札

通常の女性の札よりも強力な効果を持たせる。

通常の女性札は山札をもう1枚引くのみとし、段乗りの女性の場合のみ坊主による捨て札を手札に加えることができるなど。

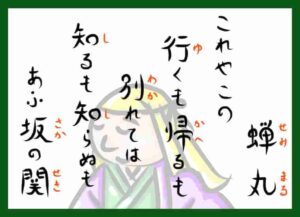

蝉丸の札について

数ある札の中でも、蝉丸の札だけはかなり多くのローカルルールが存在しています。

一般的には通常の坊主として扱い、手札を全て捨てることが多いのですが、地域によっては「全員が手札を全て捨てる」や、「引いた時点でその人の最下位が確定」といった極悪な効果を持つ場合があります。

これらの「蝉丸ルール」については別の記事で特集していますので、併せて読んでいただき、最も場が盛り上がるようなルールを採用してみてください。

状況別、坊主めくりのおすすめルール!

坊主めくりは一定のルールが存在しないため、誰もが好き勝手にルールを決めて遊ぶことができるゲームです。

そうはいっても実際に坊主めくりを遊ぶとなると、どんなルールにするかで揉めてしまいますよね。

そのため、ボードゲームの司会進行歴5年を超える私がシチュエーションに応じたおすすめルールを提案したいと思います。

小さい子ども向け!簡単なルール

家族で遊ぶ場合や、学校のレクリエーションとして行う場合、子どもが不利になってしまったり、誰かが集中攻撃を受けかねないルールは採用すべきではありません。

また、あまりルールを増やしてしまうと覚えきれなかったり、うまくカードの見分けがつかないといった場合もあるでしょう。

そのため、極力シンプルな効果に限ったルールとしておくことを推奨します。

- 山札は3つに分け、好きな札を引くことができる

- 女性札はもう一枚山札を引くことができる

- 段付き(女性を含む)の札は捨て札をもらうことができる

- 武官などその他の絵札に関する追加ルールはなし

- 蝉丸は通常の坊主札として扱う

大人同士でおもしろおかしく!アレンジルール

大人同士でワイワイプレイしたい場合は、ルールを増やしすぎず強力な効果のみを残すのがポイント。

坊主めくりでは手札1枚の差で勝負が決まることは珍しく、順位が動くには一度に3〜5枚程度の手札の増減が必要になります。

あまりにルールが多いと覚えるのが面倒になりますので、一気に順位が入れ替わる、エキサイティングな局面を生み出す効果だけを残すと楽しめるでしょう。

- 山札は3つに分ける、もしくは好きな札を引くことができるようにする

- 女性札は捨て札を全てもらうことができる

- 段付きの札は任意の1人のプレイヤーから手札を5枚奪う

- 段付きの女性札は女性札・段付き札両方の効果をもつ

- 武官札は順番を逆転させる

- 蝉丸は引いたプレイヤーを含め全員が手札を捨てる

追加ルール満載!はちゃめちゃルール

追加ルールをとにかく盛り込んでゲームをしたい…そんな時もありますよね。

大富豪をするときに、やたらルールを増やしたがる人、いると思います。

坊主めくりにおいても、ここまでご紹介したルールを可能な限り組み合わせた激しいルールを考えてみました。

- 山札は全ての札を円形に並べ好きな札を取ることができる。引いた札はその円の真ん中に表向きで置いてから手札に加える

- 女性札はもう一度山札を引くことができる

- 天智天皇を除く段付きの札は、任意の1人のプレイヤーから手札を5枚奪う

- 天智天皇の札は全プレイヤーの手札を自分のものとし、捨て札も手札に加える(最強)

- 段付きの女性の札は捨て札を自分の手札に加える

- 武官の札が出た場合は、表向きにされた札に素早く手を置き、手を置くのが一番上となってしまったプレイヤーが手札を全て捨てる(武官を引いたプレイヤーも対象になる)

- 蝉丸を引いた場合はプレイヤーの人数によって処理を変える

- プレイヤーが4人以下の場合は全員が全ての札を捨てる(途中負けが出ると面白みに欠けるため)

- プレイヤーが5人以上の場合は引いた人がその時点で最下位

- 事前に1人「NG歌人」を決めておき、その札を引いてしまった人はリアルでの罰ゲームを受ける(罰ゲーム以外の効果はルール通り処理し、ゲームを続行。)

特にNG歌人を決めておくと、引いた札が坊主ではなかったり、姫や天皇の札を引くことができた際も手放しで喜べなくなるため、面白みが生まれますよ。

坊主めくり専用のカードセットも存在する!?

坊主めくりは百人一首の絵札を使って遊ぶのが一般的ですが、なんと坊主めくり専用の絵札セットも販売されています。

坊主めくりは久しぶりにやりたいけれど、百人一首を買うのはちょっと高いしなぁ…という人は少なくないでしょう。

そのため、子どもと遊びたい、友達と楽しんでみたい、お正月用に用意しておきたい時は、坊主めくり用カードを購入するのがおすすめです。

ぼうさまめくり-ぼうずめくり専用カード坊主めくりは誰でも楽しめるカードゲーム

坊主めくりはローカルルールこそたくさんありますが、基本的な流れは非常にシンプルで、誰もが楽しめるゲームなのは間違いありません。

実際に私自身、小学校で百人一首に親しむためのイベントとして、中学・高校での暇つぶしゲームとして、大人になってから飲み会で遊んだりとさまざまな局面で坊主をめくってきました。

実力差が出ることなく、運のみで勝敗が決まるこのゲームは、みんなでワイワイ楽しみたいパーティーゲームとしてピッタリ。

みなさんもこの機会に、坊主めくりを遊んでみてはいかがでしょうか?